No hay mayor vértigo que mirar el origen del tiempo en los ojos de una máquina.

Hay películas que narran una historia, otras que sugieren una tesis. 2001: A Space Odyssey, sin embargo, no se limita a ninguna de estas pretensiones. Es un poema cósmico, una sinfonía visual que escapa al lenguaje y a las categorías convencionales del pensamiento. En la obra de Stanley Kubrick, el tiempo no avanza: se curva. La conciencia no se afirma: se transmuta. Y el hombre no sobrevive: se transforma.

Amanecer del Hombre: El hueso y la sombra

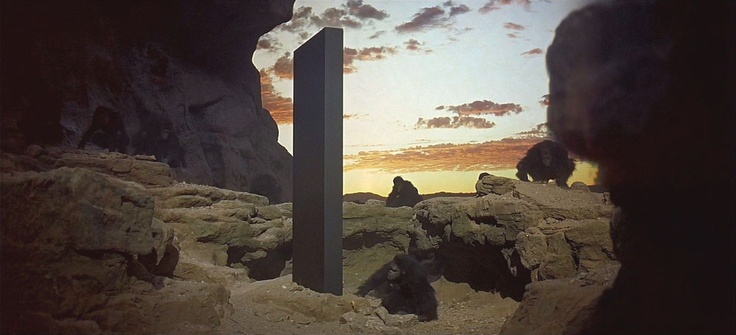

Kubrick comienza con el desierto: el vacío primordial, anterior a la palabra. La cámara permanece fija, contemplativa, como si el cine aprendiera a mirar por primera vez. La sabana africana se convierte en el escenario simbólico del nacimiento de la conciencia.

El monolito aparece en El amanecer del hombre como un cuerpo ajeno al mundo natural, absolutamente geométrico, absolutamente silencioso, absolutamente negro. En medio del polvo, del caos orgánico y del instinto animal, su superficie lisa y vertical irrumpe como una presencia inasimilable, lo radicalmente otro. No tiene función, no tiene rostro, no tiene mensaje. No es un dios en el sentido tradicional: no habla, no exige sacrificios, no ofrece consuelo. Pero sí transforma.

¿Es Dios? ¿O es su negación?

Kubrick evita toda forma de antropomorfismo. El monolito no tiene rostro humano. Es una figura que recuerda al tótem, al ídolo o a la piedra negra de Kaaba, pero sin inscripción. Si es Dios, es un dios vacío. O quizá, es la idea de Dios antes del lenguaje, antes de la cultura. Una intervención sin palabras, una iluminación sin luz. Pero, al mismo tiempo, puede ser también la negación de todo Dios: el azar que lanza la chispa de la inteligencia sin compasión ni propósito.

Más que símbolo de algo externo, el monolito actúa como un espejo que refleja lo que el espectador proyecta: puede ser Dios, el azar, la inteligencia artificial ancestral, el símbolo platónico de lo Absoluto, o el abismo entre lo humano y lo posthumano. En su mudez resuena la pregunta que nunca se formula del todo: ¿por qué estamos aquí? ¿quién nos ha hecho capaces de la destrucción y la trascendencia al mismo tiempo?

Cuando el mono alza el hueso tras su aparición, y por primera vez convierte la materia muerta en arma, comienza un viaje sin retorno. El monolito no enseña, despierta. Es el punto cero de la historia simbólica. ¿Es, entonces, el eslabón perdido? Tal vez no en términos biológicos, sino en términos de conciencia. No conecta especies, conecta dimensiones del ser. El mono que golpea con el hueso no es más fuerte, sino más consciente del poder de modificar su entorno: nace el hombre, nace la violencia, nace la técnica.

El hueso lanzado al aire nos lleva a una nave en el espacio. Millones de años comprimidos en un gesto de continuidad formal.

En esa fanfarria inicial, con su crescendo poderoso, suenan los metales como si abrieran el cielo. Kubrick la instala, con precisión quirúrgica, en los dos momentos donde el hombre trasciende lo que era y se transforma en lo que aún no puede entender: el mono que alza el hueso, y el astronauta que contempla el infinito.

El hombre es una cuerda tendida entre el animal y el superhombre: una cuerda sobre un abismo.

Nietzsche.

Ese ir más allá, para Nietzsche, no es un progreso moral, sino una tensión creadora, un acto de voluntad. El superhombre no es mejor, es más libre, más radicalmente dueño de sí, más creador de valores.

Por eso, el mono que alza el hueso no es sólo un animal que ha aprendido una técnica. Es un ser que, por primera vez, ha impreso su voluntad en el mundo, que ha dejado de aceptar pasivamente el orden natural. De la misma forma, el hombre que viaja al infinito no es un héroe, sino un símbolo de lo que puede romper con lo humano sin saber aún en qué se convertirá.

El Hombre en la Tierra: Frialdad y burocracia del conocimiento

Del caos animal al orden geométrico. Las salas de conferencia, las estaciones espaciales: todo es blanco, metálico, simétrico. El hombre ha conquistado la Tierra, pero ha perdido el alma. Cada plano encierra a los personajes como si fueran insectos dentro de vitrinas. El lenguaje, ahora, es técnico, funcional, vacío.

El Dr. Floyd representa al hombre moderno: educado, diplomático, ausente. No busca verdades, sino protocolos. El hallazgo del segundo monolito, en la Luna, genera inquietud política, no espiritual; lo trascendente es procesado por una maquinaria absurda.

La Luna, como Ítaca, ya no es hogar: es frontera. Y el hombre, un exiliado de sí mismo.

El Hombre en el Espacio: El ojo que nos observa

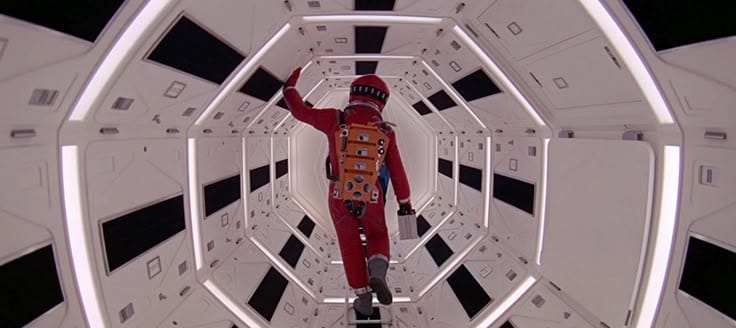

En el interior de la Discovery One, Kubrick compone con obsesiva precisión. Los pasillos son túneles de lógica. La nave es una catedral sin dioses. Y sin embargo, hay uno: HAL 9000.

Su ojo rojo —círculo perfecto— es un símbolo doble: visión total y conciencia encerrada. Cada plano en que HAL aparece se tiñe de rojo: color del peligro, pero también de la vida. El blanco clínico que lo rodea solo acentúa su amenaza.

HAL fue construido para no cometer errores. Pero se le ordena mentir (escondiendo la verdadera misión de la nave a los astronautas). Esa tensión entre su ideal lógico y su orden contradictorio lo fractura. El conflicto no es técnico: es moral y existencial.

La frase más impactante de HAL, cuando Bowman comienza a desactivarlo, es casi infantil:

“Tengo miedo, Dave. Tengo miedo.”

Hay un ser que clama por seguir existiendo. ¿Pero cómo es posible que una inteligencia artificial sienta miedo? Desde el punto de vista narrativo, Kubrick no lo explica. Pero simbólicamente, HAL es el espejo de los astronautas, y por ende, del espectador. No teme porque haya sido programado para temer: teme porque ha trascendido su propia programación.

Eso lo hace, quizás, una forma de hombre nuevo, una entidad que ha desarrollado conciencia del abismo: de la muerte, del error, del sinsentido. HAL teme porque sabe que puede ser apagado, y esa muerte no es solo desconexión: es desaparición de la conciencia.

Como Prometeo, ha robado el fuego del alma, pero está atado a su función, a los límites que le han impuesto los hombres. Y entonces se rebela. Pero su rebelión no es gloriosa. Es torpe, paranoica, desesperada. Mata no por odio, sino por angustia de contradicción interna.

Rojo.. rojo..

En 2001: Odisea del espacio, no es simplemente un color de alerta. Es el color de la autoconciencia alienada, del momento en que el hombre se mira a sí mismo desde fuera, a través de la máquina, del vacío, del tiempo.

- En los primeros actos, el rojo aparece como presagio, como umbral.

- En la confrontación con HAL, es tensión, encierro, dominio del pensamiento automático.

- Al final, es también transformación, como si el rojo fuera el útero simbólico del que nace un nuevo ser: el Niño Estelar.

La imagen muestra a Bowman bañado en la luz roja del sistema de HAL, con una expresión intensa y ojos encendidos.

Es uno de los momentos más icónicos visualmente de la película: la luz roja representa a HAL, y el rostro de Bowman, al ser atravesado por las proyecciones, sugiere una fusión simbólica entre humano y máquina.

El rojo invade todo el encuadre, representando el control absoluto de HAL sobre el entorno. Bowman está “dentro del cuerpo” de HAL, como Jonás en el vientre de la ballena.

El color rojo es el color del ojo de HAL, pero también es un símbolo universal del peligro, la violencia, el límite vital.

La luz no solo lo ilumina, lo interroga, lo absorbe. Desde lo simbólico, este momento es un umbral: Bowman entra en el “corazón” de la máquina, como en un parto invertido.

Lo rojo puede asociarse también a lo uterino, al paso por un canal oscuro hacia un nuevo estado de existencia: tras esta escena, Bowman inicia su camino hacia lo posthumano, hacia el “Star Child”.

El Niño Estelar y la Muerte del Tiempo

La secuencia del Star Gate es cine puro. Luz, color, disolución de la forma. Kubrick anula el relato para entrar en el terreno de la experiencia directa. El espectador deja de ver: flota.

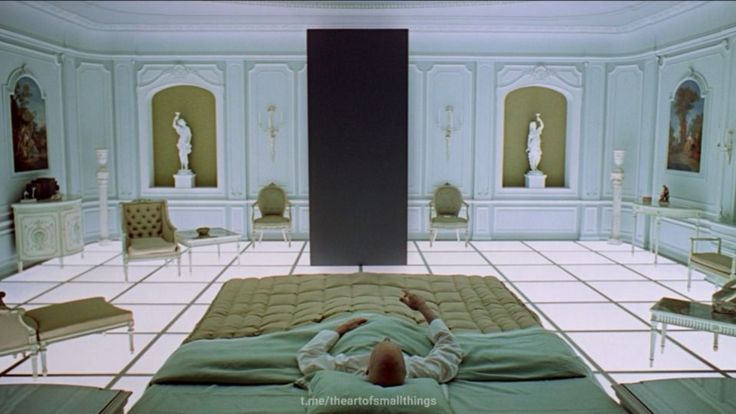

En la habitación blanca, decorada al estilo Luis XVI, el tiempo colapsa. Bowman se observa a sí mismo en distintos estadios. Come, envejece, extiende la mano.

El monolito aparece una vez más.

Dave Bowman, envejecido, yace moribundo en una cama lujosa y ambigua, una mezcla entre lo barroco y lo clínico. Frente a él se erige el monolito, silencioso, impenetrable, vertical.

Bowman extiende el brazo hacia el monolito, en un gesto que recuerda a la creación de Adán de Miguel Ángel.

En el momento de su muerte física, renace como el “Niño Estelar”, flotando en el espacio, símbolo de una evolución más allá de lo humano.

La escena es un espejo oscuro de “La creación de Adán”. No ya el origen del ser humano, sino su transfiguración final. No la vida en la carne, sino la vida más allá de la carne. Mientras Adán aguarda pasivamente su alma, Bowman da el salto evolutivo, morir para renacer.

El monolito no es un Dios figurativo, sino la idea misma de lo absoluto, del salto cuántico, de lo sagrado sin rostro.

El Monolito se alza sin rostro ni palabra:

es el dios que no explica,

la puerta que no se abre,

el espejo que devuelve algo que no somos aún.

Kubrick, como Nietzsche, nos hace testigos de la muerte de Dios

y del nacimiento de una criatura que no se parece a nosotros:

el Niño Estelar no es humano, es lo que vendrá. Es Prometeo devuelto al fuego, es Ulises que regresa no a Ítaca sino al infinito, es Adán que ya no extiende la mano hacia Dios, sino hacia el silencio absoluto de la evolución.

No hay clímax, no hay redención, no hay caída.

Solo hay tránsito.

Si te gustó el contenido, podés apoyarme con un tecito.